最終更新日:2024/12/16

Profile

(302)車両通行止め

この標識より先は、全ての車両が通行できません。自転車に乗ったまま通行するのも、もちろんアウトです。しかし、自転車から降りて押し歩きをすればセーフになります。自動車からしたら、この標識はまさに結界。駐車禁止の青い部分が白くなっただけですが、意味合いはかなり変わります。

Focus

◆どのようなところに設置される?

「車両通行止め」が設置される道路は、原則として次のようなところです。

・路線バス等専用道路(駅バスターミナルや、高速道路上のバス専用道など)

・豪雨・豪雪等により交通が危険であると認められる道路

・道路工事が行われている道路

・催物のため、交通を制限する必要がある道路

・車両の通行に十分な幅員が無い道路や、

道路構造上、安全な通行ができないおそれのある道路

・車両の通行に十分な幅員が無い踏切と、その前後の道路

・国立公園等の自然環境保全のため、特に必要と認められる道路

・ 療養施設、社会福祉施設等、静穏を必要とする施設が集合している地域内の道路

・暴走行為等による交通の危険防止や、地域の静穏を確保するため必要がある道路

一般的には、これらに該当する道路に「車両通行止め」の規制が敷かれ、車両の通行による交通の危険を未然に防いでいるのです。また、「車両通行止め」の多くは、何らかの補助標識とセットで設置されています。例えば、バスターミナルであれば「路線バスを除く」、踏切であれば「自転車を除く」「二輪を除く」などが挙げられます。稀に、自転車の通行さえも危険な狭い踏切では、補助標識無しでの「車両通行止め」の単独設置を見ることができます。

◆「車両通行止め」だけど「大型等通行止め」・・・?

「車両通行止め」は、基本的には全ての車両の通行止めをするための標識です。そのため、トラックだけを通行止めにしたいときは「大型貨物自動車等通行止め」、バイクだけを通行止めにしたいときは「二輪の自動車・一般原動機付自転車通行止め」と、特定の車両のみを通行止めにするための標識が、あらかた用意されています。

しかし、左上の標識を見てみると、本標識は「車両通行止め」ですが、補助標識に「大型・大特」と書いてあります。これはすなわち、「大型等通行止め(左下)」の標識と全く同じ意味を示しています(中型区分新設前)。このような、敢えて「車両通行止め」の標識を用いて、大型車のみを規制する手法は、主に岩手県と神奈川県で見ることができます。

画像のものは神奈川県のパターンですが、当県でこの手法は、現在は廃止されているようです。しかし、岩手県では、現在もこの手法による規制を行っているようで、「車両通行止め」に「大型」や「大型・特定中型」の補助標識が附置されたものが設置されています。

なぜ、この両県では「大型等通行止め」の標識を用いず、わざわざ「車両通行止め」を用いているのか、その理由は定かではありません。

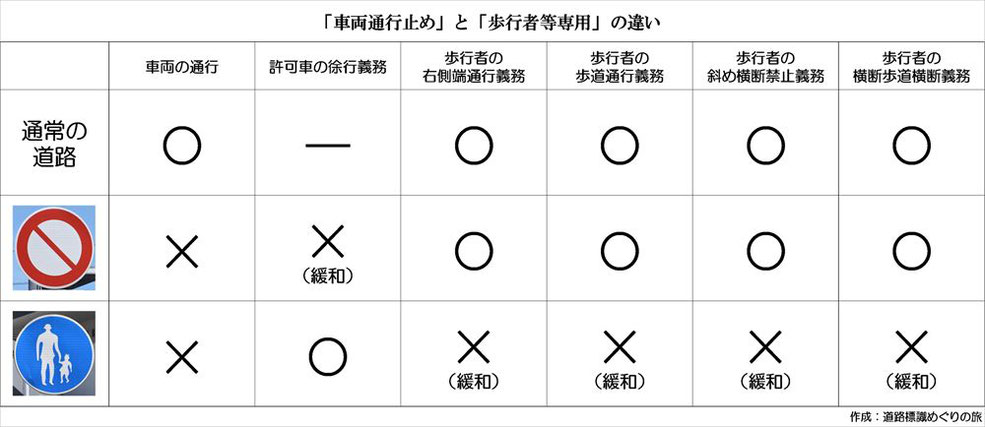

◆「車両通行止め」と「歩行者等専用」は、似て非なる?!

「車両通行止め」の標識は、道路における車両の通行を禁止するためのものです。すなわち、この標識が設置された道路を通行できるのは、「歩行者のみ」となります。

しかし、よく考えてみると、「歩行者のみ」が通行できるといえば、もっと馴染み深い標識があったはずです。そう、「歩行者等専用」です。

「歩行者等専用」も同じように、車両の通行を禁止することにより、歩行者のみが通行可能な道路とすることができる標識です。

では、「車両通行止め」と「歩行者等専用」の違いは、一体何なのでしょうか。その答えを紐解くカギは、『交通規制基準』と『道路交通法』にありました。

第1-2 車両通行止め

(中略)

1 本規制は、「歩行者用道路」と類似しているが、許可を受けて通行する車両に徐行義務が課されず、また、歩行者等について右側端通行義務や横断歩道横断義務が課されることに留意すること。

(警察庁『交通規制基準』p.49より抜粋)

第二章 歩行者等の通行方法

(通行区分)

第十条 歩行者等は、歩道又は歩行者等の通行に十分な幅員を有する路側帯(次項及び次条において「歩道等」という。)と車道の区別のない道路においては、道路の右側端に寄つて通行しなければならない。ただし、道路の右側端を通行することが危険であるときその他やむを得ないときは、道路の左側端に寄つて通行することができる。

2 歩行者等は、歩道等と車道の区別のある道路においては、次の各号に掲げる場合を除き、歩道等を通行しなければならない。

一 車道を横断するとき。

二 道路工事等のため歩道等を通行することができないとき、その他やむを得ないとき。

3 前項の規定により歩道を通行する歩行者等は、普通自転車通行指定部分(第六十三条の四第二項に規定する普通自転車通行指定部分をいう。第十七条の二第二項において同じ。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分をできるだけ避けて通行するように努めなければならない。

(中略)

(横断の方法)

第十二条 歩行者等は、道路を横断しようとするときは、横断歩道がある場所の付近においては、その横断歩道によつて道路を横断しなければならない。

2 歩行者等は、交差点において道路標識等により斜めに道路を横断することができることとされている場合を除き、斜めに道路を横断してはならない。

(横断の禁止の場所)

第十三条 歩行者等は、車両等の直前又は直後で道路を横断してはならない。ただし、横断歩道によつて道路を横断するとき、又は信号機の表示する信号若しくは警察官等の手信号等に従つて道路を横断するときは、この限りでない。

2 歩行者等は、道路標識等によりその横断が禁止されている道路の部分においては、道路を横断してはならない。

(歩行者用道路等の特例)

第十三条の二 歩行者用道路又はその構造上車両等が入ることができないこととなつている道路を通行する歩行者等については、第十条から前条までの規定は、適用しない。

(『道路交通法』より抜粋)

つまり、決定的な違いは、その道路を通行する許可車両への徐行義務と、歩行者に対する「右側端通行義務」「横断歩道横断義務」などの安全な通行のための制約の有無ということです。歩行者の通行方法においては、「車両通行止め」の場合には、通常の道路と同じ義務が発生しますが、「歩行者等専用」の場合には、これらの義務が無くなるという特例があります。

このように比較してみると、歩行者だけが通れる道路という性質は同じでも、「歩行者等専用」では、歩行者がとても自由に道路を通行できるのに対し、「車両通行止め」では、通常の道路と変わらない制約が課されていることが分かります。

「車両通行止め」の道路を歩いて通るからといって、油断してはいけません。歩道があるのに車道を歩いたり、縦横無尽に道路を横断したりすると、道路交通法違反にあたってしまうのです。

Gallery