最終更新日:2025/3/13

Profile

(305)大型貨物自動車等通行止め

大型貨物自動車、大型特殊自動車、特定中型貨物自動車の通行を禁止する標識です。

貨物自動車においては、車両総重量8t以上、最大積載量5t以上、乗車定員11人以上のいずれかに該当するものが、規制の対象に当てはまります。

大型特殊自動車は、無条件で通行禁止となります。

Focus

◆制定当時の「大型貨物自動車等通行止め」

この道路標識が制定されたのは、昭和38年3月。国連標識に基づいて、現在の規制標識のベースが形成された当初から、この標識が存在していました。当時の名称は、「大型乗用自動車以外の大型自動車・大型特殊自動車通行止め」という、非常に長いものでした。

大型乗用自動車以外の大型自動車とは、すなわち大型貨物自動車のことです。

この当時、規制対象となっていた車両は、

・大型乗用自動車以外の大型自動車(大型貨物自動車)

・車両総重量8トン以上の特殊自動車

・乗用自動車以外の車体の長さが8メートル以上の自動車

の3種類。現在と大きく異なる点として、大型貨物や大型特殊に加え、特定の車長を超える車両も対象に含まれていました。

群馬県の一部では、右上の写真のように、車長の制限があった名残を今でも見ることができます。

ちなみに、名称が長すぎたためか、翌年(昭和39年)8月の改正では、「大型貨物自動車等通行止め」に変更され、この時点で現行の名称となりました。

しかし、標識の意味については、この後さらに変化を遂げることになります。

◆規制対象の簡略化

平成4年6月の改正で、大きな動きがありました。

従来、大型貨物車に加え、車長8メートルを超える貨物車と、大型特殊自動車においては車両総重量8トン以上のものを対象としていましたが、これは非常に複雑。

そのため、当時この標識による規制があった約9400ヶ所のうち、およそ半数の約4000ヶ所以上では、左の写真のように「大型貨物・大特」の補助標識を附置することによって、規制対象を絞る対応をしていました。

このような現状を踏まえ、このときの改正によって、規制対象が

・大型乗用自動車以外の大型自動車(大型貨物自動車)

・大型特殊自動車

に変更され、従来よりも分かりやすくなりました。すなわち、「大型貨物・大特」の補助標識が付いている場所は、この改正より前に設置されたもので、それがそのまま残っているということになります。見かけたら、ちょっと珍しいかも。

◆中型区分、さらに準中型区分の新設

平成18年の改正(翌年施行)では、普通自動車と大型自動車の中間に中型自動車が加わり、車両区分が細分化されました。

従来は

| 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | |

| 普通 | 8トン未満 | 5トン未満 | 10人以下 |

| 大型 | 8トン以上 | 5トン以上 | 11人以上 |

であったものが、中型区分新設により

| 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | |

| 普通 | 5トン未満 | 3トン未満 | 10人以下 |

| 中型 | 5トン以上11トン未満 | 3トン以上6.5トン未満 | 11人以上29人以下 |

| 大型 | 11トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 |

となりました。

しかし、ここである問題が発生します。

今まで車両総重量8トン、最大積載量5トンが大型と普通の境目となっており、

「大型貨物自動車等通行止め」の規制対象も、この境目で区切っていましたが、

この境界が、中型区分の中に入ってしまい、今までの言い回しができなくなってしまいました。

そこで、この改正と同時に、中型のうち、従来の「大型」の範囲に含まれるもの

(車両総重量8トン以上または最大積載量5トン以上または乗車定員11人以上の中型)を

特定中型自動車と定め、本規制の対象車両を

・大型乗用自動車以外の大型自動車(大型貨物自動車)

・特定中型乗用自動車以外の特定中型自動車(特定中型貨物自動車)

・大型特殊自動車

と改めました。

これにより、中型区分新設以降も、規制対象となる車両総重量や最大積載量、乗車定員の条件を変えることなく

運用することができたのです。

ちなみにその後、平成28年の改正(翌年施行)により、準中型自動車区分が新設されました。

それぞれの区分は

| 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 | |

| 普通 | 3.5トン未満 | 2トン未満 | 10人以下 |

| 準中型 | 3.5トン以上7.5トン未満 | 2トン以上4.5トン未満 | 10人以下 |

| 中型 | 7.5トン以上11トン未満 | 4.5トン以上6.5トン未満 | 11人以上29人以下 |

| 大型 | 11トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 |

と、さらに細分化され、中型の範囲も変更されましたが、

特定中型に関しては、条件を変更しなかったため、本規制には影響しませんでした。

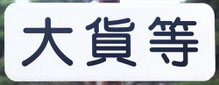

◆長いので、「大貨等」

時系列が前後しますが、本規制の対象がまだ

・大型乗用自動車以外の大型自動車

・車両総重量8トン以上の特殊自動車

・乗用自動車以外の車体の長さが8メートル以上の自動車

であった頃は、対象が非常に煩雑。例えば、別の規制標識において、これらの車両をまとめて示したい時に使える言い回しが必要でした。

そこで、昭和60年の改正により誕生したのが、「大型貨物等」という略称です。

また、大型貨物自動車を示すときに使用できる「大型貨物」という名称も、この時にできました。

しかし、その後、平成4年の改正で、対象車両が

・大型貨物自動車

・大型特殊自動車

になると同時に、「大型貨物等」から「大貨等」へ、より短縮されました。

さらに画期的なことに、「大貨等」をトラックのマークでも表せるようになり、標識の可読性が格段に上昇しました。(車両の種類のシンボル化)

地域によって、文字とシンボルのどちらを使うかに差があり、

行数が一定以上の場合はシンボルが使えないなど、各公安委員会の方針にもよるようです。

Gallery